La famille « de NEUNHEUSER », dite aussi de Neunhäuser ou de Neuenhäuser, originaire de Nittel, prévôté de Grevenmacher, village situé sur la rive droite de la Moselle et qui a anciennement appartenu au pays de Luxembourg, fut anoblie pour services rendus, par Lettres Patentes de l’empereur Maximilien 1er, datées d’Inspruck (Innsbruck, Autriche) le 24 décembre 1506, dans la personne de Mathias, Jean, Paul, Pierre et André, cinq frères Neunheuser.

L’empereur leur concéda pour eux et pour leurs descendants légitimes :

En 1712, le duc Maximilien-Emmanuel accorde la reconnaissance de la noblesse héréditaire ("pour autant que de besoin") aux frères Théodore Neunheuser, seigneur de Schoenfels, récipiendaire général des pétitions au duché de Luxembourg et Jean-Philippe Neunheuser, lieutenant-colonel d'un régiment d’infanterie. Pour le premier, le titre de chevalier, transférable par droit d'aînesse, a été ajouté. Cependant, en 1716, les décrets ont été abrogés.

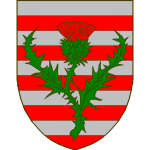

Le 2 avril 1774, l'impératrice-reine Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780) accorde par Lettres Patentes de Noblesse avec décoration d'armoiries la noblesse héréditaire en faveur de Jean-François de Neunheuser (1722-1780), récipiendaire des domaines du comté de Chiny, receveur Général Provisionnel des Aides et Subsides de Sa Majesté, échevin des villes et prévôtés d'Arlon. (Changement du port d’armes)

Lors du renouveau de la noblesse le 26 avril 1816, à l’époque du Royaume-Uni des Pays-Bas, nomination dans la chevalerie de Luxembourg, à Guillaume-Joseph de Neunheuser d’Aigremont (1757-1822). Seigneur d’Aigremont, Dampicourt et Mathon.

Et le 10 décembre 1841, Lettres Patentes de reconnaissance de Noblesse à Messire Edouard Félix Georges, écuyer et à Messire Willebrode Ange François de Neunheuser, écuyer,

signé par le roi Léopold 1er, Roi des Belges.

AZUR

Couleur bleue

BÂTON

Cotice alésée

FLEUR

La fleur

Rose, fleur de lis, ...

CHARDON

NATUREL (AU)

Se dit des figures représentées avec leurs couleurs naturelles

SAUTOIR

Parfois croix de Bourgogne ou de Saint André. Réunion de la bande et de la barre

de Bertigon

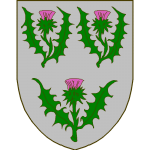

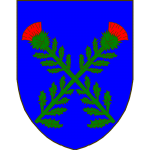

de Neunheuser

Georges-Charles de Chardon

de Neunheuser

de Venst

Commune de Neunhausen

Neunheuser

de Wilre

LÉVRIER

Lévrier , (chien)

Légende historique

Une légende a attribué à un lévrier le pouvoir de guérir à titre posthume les enfants dans la région lyonnaise. Il s'agit du "saint Lévrier - Guinefort, guérisseur d'enfants.

Au XIIIe siècle à Villars-les-Dombes, un châtelain de retour à sa demeure trouve son Lévrier avec la gueule ensanglantée, près du berceau de son enfant. Croyant à un acte de jalousie, il tue son Lévrier gardien. Mais il ne tarde pas à s'apercevoir que non seulement l'enfant est sain et sauf, mais également qu'un serpent déchiqueté se trouve près de lui. Il comprend alors sa méprise et fait dresser un sanctuaire pour l'animal. La population locale ne tarde pas à considérer le Lévrier comme un saint martyr, guérisseur d'enfants.

ARGENT

Un des deux métaux utilisés en héraldique, généralement représenté de couleur blanche

BORDÉ

Se dit des pièces honorables dont le bord est d’une autre couleur

GUEULES

Couleur rouge

OR

L’un des deux émaux, le plus souvent représenté en couleur jaune

ECU

Le signe est appelé en écu français. Il est la partie la plus importante de la crête.

COLLETÉ

Se dit des animaux portant un collier

Colleté : Se dit :

1° des animaux qui portent un collier, généralement bordé et bouclé d’un autre émail

2° d’une molette d’éperon attachée à sa tige dite collet (VI, IIe rang, 36)

3° d’un sanglier qu’un chien arrête par le cou ou les oreilles.

Forme souvent Standard

Phantasieform Illustration

Forme souvent choisi par les femmes

Désigner des zones spécifiques sur la plaque

Rundschild

Forme standard

BOURRELET

Nom du tortil couvrant les casques non couronnés. Il est composé d’un rouleau de rubans aux couleurs de l’écu.

Tortil

(nom masculin, ancien français tort, tordu)

Ornement parfois appelé torque consistant en une sorte de bourrelet torsadé, d'enroulements d'étoffes, aux couleurs des armes du chevalier, placé sur le heaume.

Il désigne aussi une couronne de barons en forme de cercle d'or autour duquel est passé en spirale un collier de perles. (entortillé ou surmonté)

Lambrequins

(du flamand lamper, voile)

Longs rubans d'étoffe partant du heaume et entourant l'écu. Les lambrequins sont normalement aux couleurs des armoiries qu'ils encadrent. Leur dessin est un élément décoratif où peut s'exprimer pleinement le talent de l'artiste, depuis les versions simples du Moyen Âge jusqu'aux flots et entrelacs savant de la Renaissance. Les lambrequins représentent les coiffes de tissu fixées au casque, découpées en lanières et formant de longues retombées, que l'on portait sur les heaumes de joute et de tournois dès la fin du XIIIe siècle. Au Royaume-Uni, le lambrequin du souverain est d'or doublé d'hermine, et ceux des pairs sont en général des couleurs du blason, sauf en Écosse, où ils sont de gueules doublé d'hermine.

Gentilhomme

En France, le nouvel anobli a un casque d'argent fermé, taré de profil et sans barreaux. Le gentilhomme de trois race (c’est-à-dire anoblis depuis plus de trois générations) a un casque de profil et à trois barreaux. Les gentilshommes de vieille noblesse ont un casque taré de trois quarts et à cinq barreaux (de même que pour les barons).

QUE SIGNIFIE AUJOURD'HUI ÊTRE NOBLE ?

La noblesse implique surtout des obligations : « Noblesse oblige ». Les nobles doivent défendre - si nécessaire publiquement - et maintenir à l'honneur les valeurs auxquelles la noblesse est traditionnellement attachée. La première est le sens de ce qui dure, c’est-à-dire l’attachement à la famille et à la poursuite du bien commun. S’y ajoute la fidélité à son pays et, en Belgique, à la monarchie. Sont également de première importance les valeurs éthiques auxquelles les nobles sont attachés depuis des siècles (sans en détenir le monopole) : honnêteté, fidélité et respect de la parole donnée, conscience de ses devoirs, solidarité et sens du social, respect de l'héritage moral et matériel transmis par les parents et les ancêtres, politesse et savoir-vivre.

Pour honorer les faveurs nobiliaires qu'ils ont reçues ou que leurs ancêtres ont reçues avant eux et pour en rester dignes, les nobles doivent tendre vers l’excellence. Celle-ci peut se manifester dès le plus jeune âge, à l'école ou dans les mouvements de jeunesse, pour s'épanouir par la suite dans des activités professionnelles, politiques ou sociales. En fonction des capacités de chacun, il s’agit de viser à la qualité dans les relations sociales. Cette recherche de l'excellence doit, bien sûr, s'accompagner de la nécessaire modestie. La courtoisie et la réserve dans le comportement et dans les paroles font d'ailleurs partie des attitudes fondamentales que l’on s’attend à trouver chez une personne dite noble.

La noblesse reste ouverte sur la société dans son ensemble ; ses membres occupent les fonctions les plus diverses. Elle se renouvelle par les anoblissements accordés par le Roi.

En 1989, la Commission de liaison des associations nobles d’Europe a publié un code éthique de la noblesse.

LA NOBLESSE EN BELGIQUE

L'article 113 de la Constitution belge stipule que le Roi peut accorder des faveurs nobiliaires, sans toutefois y attacher un quelconque privilège. La noblesse est donc reconnue par la loi et le droit nobiliaire belge stipule quels titres nobiliaires peuvent être portés et dans quelles conditions la noblesse et les titres peuvent être transmis d'une génération à l’autre. De nos jours, il y a en Belgique environ 1.300 familles nobles, dont tout au plus 400 étaient déjà nobles sous l'Ancien Régime et dont les diplômes ont fait l’objet d’une procédure officielle de reconnaissance par l’Etat belge.

Le Roi fait usage de son droit d'accorder des faveurs nobiliaires. Pour l'octroi de ces faveurs, il se fait assister par une Commission d'avis, dont les membres sont nommés par le Roi, qui lui soumet les noms de personnes qui pourraient en bénéficier, en raison de leurs mérites ; l’avis de la Commission est purement consultatif.

Pour être reconnue officiellement, une faveur nobiliaire doit être confirmée par des « Lettres Patentes » qui précisent le bénéficiaire de la faveur, son titre ainsi que les conditions de transmissibilité aux descendants, auxquelles s'ajoute le paiement des droits d'enregistrement. Le Service de la noblesse au Ministère des Affaires étrangères est compétent en ce domaine.

ORIGINE DE LA NOBLESSE

L’origine de la noblesse est à rechercher dans des temps très éloignés. Dans les chartes anciennes, on trouve la mention de « nobiles » qui apparaissent à côté de « milites » et de « ministeriales ». Il est cependant très difficile de préciser si ces « nobiles » descendaient effectivement de familles gallo-romaines ou germaniques. Un très important brassage social et économique a, en effet, succédé aux invasions germaniques dans l’Empire romain.

Au haut Moyen-Age, et surtout lors des Croisades, le rôle militaire de la noblesse devient prédominant. Le seigneur féodal doit prêter serment à son roi ou à son suzerain et le servir de son épée chaque fois que la demande lui en est faite. En même temps on développe l’idéal de la chevalerie qui prône le courage, la fidélité au suzerain, ainsi que la protection des faibles.

Par la suite, les Etats s’agrandissent et le rôle de l’administration s’accroît. Les souverains prennent progressivement l’habitude de récompenser leurs proches collaborateurs en les anoblissant. Les ducs de Bourgogne ont ainsi anobli une quarantaine de familles de notre pays. Cette tendance va se prolonger jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. L’anoblissement s’obtient à titre de récompense pour des faits de gloire sur les champs de bataille, mais également – et progressivement surtout – pour des services rendus au souverain par une personne ou par une famille, ou en raison de l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou administratives. Cette tradition va continuer dans la Belgique après 1830.

Voici quelques liens internet sur la héraldie:

http://blasons.free.fr/heraldique/pieces.html#d_oblique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ornement_ext%C3%A9rieur_de_l%27%C3%A9cu

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimier

Courrone « noble non titrée »

TRAVELHOME - AUTOCARS DE NEUNHEUSER S.R.L. - AVENUE DU COMMERCE 28A 1420 BRAINE-L'ALLEUD - N° TVA / ENTREPRISE BE0646-693-654

Creation domdeneu 2025 ©